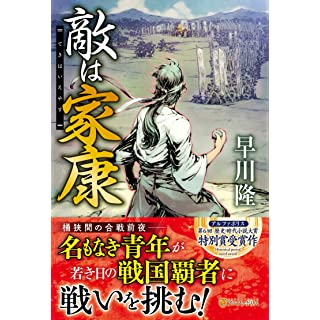

『敵は家康』|早川隆|アルファポリス

早川隆(はやかわたかし)さんの長編歴史時代小説、『敵は家康』(アルファポリス)を紹介します。

早川隆(はやかわたかし)さんの長編歴史時代小説、『敵は家康』(アルファポリス)を紹介します。

戦国時代を描いた歴史時代小説では、武将目線で描かれるものがほとんど。

史料・資料が揃っていて史実を押さえやすく、読者側でも予備知識があって親しみやすいということも背景にあって変わらず人気です。

2020年2月に、井原忠政さんが『三河雑兵心得 足軽仁義』を発表して以降、戦国軍団のトップではなく最下層の雑兵(足軽)目線で描かれた戦国小説が注目されています。

視点の面白さとともに、指導者やエリートではない等身大の主人公は、読者の共感を得やすいのでしょう。

本書では、永禄三年(1560)五月十九日に起きた桶狭間の戦いへと至る、人間ドラマが雑兵とさえ呼べぬ、城や砦の作事を担う黒鍬衆の若者目線で描かれています。

礫投げが得意な若者・弥七は、陰(ほと)と呼ばれる貧しい集落で、地を這うように生きてきた。あるとき、図らずも自らの礫で他人の命を奪ってしまったため、元盗賊のねずみという男とともに外の世界へ飛び出す。

やがて弥七は、作事集団の黒鍬衆の一員として尾張国の砦造りに関わり、そこに生きがいを見出すようになる。

だが、その砦に松平元康、のちの天下人・徳川家康が攻めてきたことで、弥七の運命はまたも大きく動きはじめた――(カバー帯の説明文より)

本書の主人公弥七は、三河国を貫く矢作川の中流域に注ぐ小川が合流するあたりの谷間「陰(ほと)」に生まれ、両親も知らず孤児として育ちました。

陰は、他の社会階層とは明確に区分される被差別民たちの集まりで、また他所では生きていけなくなったあぶれ者や流れ者などが、最後の最後に身を落とす吹き溜まりでした。

陰は、弥七にとって世界のすべてであった。

そのなかにいる限り、弥七は安全であった。食うに困ることはあっても、まったく食えぬことはなかった。そこから出ぬ限り、昨日までと同じ今日と、そしてたぶん今日と変わらぬ明日があった。

たまに土手を越えて向こうに行くことはあるが、いいことは何もない。寺僧からは棒を振るわれ、その他の田畑を所有する村人からは嘲笑され、時には物理的な迫害を加えられた。(『敵は家康』P.14より)

ある日、陰を出て畔道を通りかかった弥七ら三人は、村の悪童どもに襲われて、うち一人が攻撃を受けて重傷を負いました。弥七は、得意な石投げで一人を殺め、何人かに大けがを追わせてしまいました。残りの一人、ねずみという元盗賊の男と共に陰を出て外の世界に飛び出します。

村人たちの追補隊に追われる二人は、やがて、安祥の邑で、ねずみの古くからの知り合いの藤右衛門という口入屋の男に助けられますが、合戦が迫り備えをしている尾張国の沓掛城に送り込まれてしまいます。

弥七とねずみの二人は、その城で作事を行う技能集団の黒鍬衆の一員として働き、棟梁の源蔵に認められて、ようやく自分の居所を見つけます。

源蔵率いる黒鍬衆は沓掛城の作事を追えると、次は鳴海城に移りました。

ところが、そこで弥七とねずみは、藤右衛門から元甲賀忍びの甚介を紹介されて、ある企みに誘われます……。

弥七とねずみの逃走劇から、重めのタッチで始まった物語は、城や砦の作事(設営工事)という戦いの準備編、やがて砦をめぐる攻防戦へと続いていきます。

二人は、さまざまな人と出会い、予期せぬ出来事に巻き込まれていきます。

歴史小説ながら、魅力的な登場人物と先の読めない展開に、知らず知らずのうちに、物語の世界に没入していました。

「河原ではよ、うら、ただの石ころだったんよ。今は、礫だ。この砦にいるうちはよ、礫でいられる。みんなと一緒にいて、戦っているうちはな。俺は、礫だ。礫でなくなりゃあ、ただの石ころだ。俺は、石ころに戻る気は、ねえ」

(『敵は家康』P.330より)

陰(河原)から外の世界に出て一年、黒鍬衆の一員として城や砦の作事で働くうちに、弥七は少年から大人に成長しました。

石ころから礫(つぶて)となったという、弥七の言葉が印象に残りました。

ロマンあふれる物語性豊かな展開と、ド迫力の戦闘シーンの臨場感に圧倒されました。

登場シーンは多くはありませんが、松平元康(後の徳川家康)のキャラクターがしっかりと練られていて、敵役にぴったりです。

底知れない力をもった新人の登場にワクワクし、次の作品もとても楽しみになりました。

敵は家康

早川隆

アルファポリス

2022年3月5日初版発行

Illustration:獅子猿

Design Work:AFTERGLOW

●目次

なし

本文470ページ

本書はWebサイト「アルファポリス」(https://www.alphapolis.co.jp/)に投稿されたものを、改題、改稿、加筆のうえ、書籍化したもの。

■Amazon.co.jp

『敵は家康』(早川隆・アルファポリス)