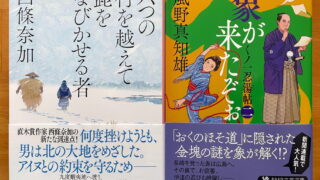

『真田の兵ども』|佐々木功|角川春樹事務所

佐々木功(ささきこう)さんの長編歴史時代小説、『真田の兵(つわもの)ども』(角川春樹事務所)をご恵贈いただきました。

佐々木功(ささきこう)さんの長編歴史時代小説、『真田の兵(つわもの)ども』(角川春樹事務所)をご恵贈いただきました。

いつも、ありがとうございます!

著者は、滝川一益や丹羽長秀、本多忠勝ら、高名な割にその事績が知られていない武将に光を当てた戦国時代小説を発表し、戦国ファンを熱くしてきました。

本書で取り上げるのは、真田昌幸、信幸、信繁(幸村)の真田一族です。

戦国真田家を描いた時代小説では、池波正太郎さんの名作『真田太平記』が想起され、真田父子を描くことの壁になっているように思われます。

著者がいかなる物語に仕上げたのか、大いなる興味を抱きながら、本書を読み進めました。

舞台は稀代の策士・真田昌幸が愛して作り上げた、信州小県郡、上田の地。日の本を真っ二つに分けた大乱に強大な敵が攻め来る。敵は天下取りへ驀進する徳川家康。二十倍の大軍勢を前に、一族、家臣、城、領地、民、忍び、すべてをつぎ込んだ真田の戦略が動き出す。

密命を帯びた真田忍びの源吾は、真田信幸付きの小姓に姿を変え、敵味方の間を駆け続ける。果たして若き忍び武者の役割とは!? そして、真の正体とは!?(『真田の兵ども』カバー帯の内容紹介より)

慶長五年(1600)六月。

政権奪取の野望を明らかにし、己の勢力拡大と対抗する大名の排除を推し進める徳川家康は、会津の上杉景勝に謀叛の濡れ衣をきせ、討伐の軍を北へ進めました。

家康不在となった上方で、石田三成は、打倒徳川に決起し、大坂城の豊臣秀頼を奉戴し、全国の大名に家康打倒の檄を飛ばしました。

上杉征伐に参陣していた真田安房守昌幸、分家した長男伊豆守信幸、昌幸に随行していた次男左衛門佐信繁の、父子三人は、下野国佐野の犬伏宿の自陣近くの薬師堂で密議をこらしていました。

「ええい、豆州、おぬし、父のいうことがきけんのか!」

しゃがれた大声が堂内に響きわたる。

昌幸は、ダン! と床板に足を踏み出し、片膝立ちとなり、身を乗り出した。

「父上こそ何を言われる!」

次は、信幸。腰刀を鞘のまま、ガツン! と床に突き立てる。だが、頬は微笑が浮いている。

「もう一度言うぞ、秀頼君はわずか八つ。会津攻めは、家康が幼君を操り、上杉を攻めつぶさんとしたことぞ!」

「御幼少の秀頼君を操るのは、大坂奉行どもではございませぬか。いきなり内府を討つというのも解せませぬ。こたびの会津遠征は秀頼君のお名のもとんされたもの。我らは内府様の与力として来ております。内府様を立て、まずは上方の真情を問うのが筋!」

(『真田の兵ども』P.12より)

長き談合の末、真田昌幸と次男信繁は豊臣につくべく上田に帰り、長男信幸は従わず徳川につき、喧嘩別れのように、真田家は敵味方に真っ二つに割れました。

天正十三年(1585)閏八月、上田城の真田昌幸は徳川軍に勝ちました。

この戦いでは、数多の真田忍びが陰から昌幸を守っていました。

若き忍び源吾の母・りんもその一人で、りんは昌幸の命を狙う徳川の忍びによって殺されてしまいました。

――徳川を討て――

耳にこびりついてるのは、その声である。

夢を見るたび、心に刻み込み、何度も何度も念じている。

徳川を討つ。

それは己の運命、宿命なのだ、と。

(『真田の兵ども』P.26より)

女忍びの遺児である源吾は、真田忍びの頭領、戸隠十蔵に忍びとして育てられ、十六にして身ごなしは、真田一といっていいほどです。

また、武家、侍としての身ごなしも徹底的に叩き込まれ、剣術、槍術にまで及んでいます。

「徳川を討つ」という激しい情念をもつ源吾に、昌幸から下命がありました。

侍となって、沼田城の伊豆守信幸のもとで小姓として勤めよというものでした。

家康の東軍と三成に与する西軍の天下分け目の決戦が迫る中、徳川秀忠率いる三万八千の大軍は東山道をゆき、真田昌幸の上田城攻めに向かいます。

犬伏で真田父子は何を密議したのか。

信幸は徳川を相手にいかに戦うのか。

若き忍び武者源吾に与えられた役割は?

そして、その正体は?

戦闘シーンが圧巻の上田攻め、そして関ヶ原の戦いへ、読みだしたら途中で止められない戦国エンターテインメント。

伊賀者の霧の使い手、伊賀の賽(さい)にも注目。その業者ぶりがすごく、源吾との対決シーンも見どころのひとつです。

忍びの活躍を交えた、痛快な真田の物語を堪能し、久しぶりに池波さんの『真田太平記』を読み返してみたくなりました。

真田の兵ども

著者:佐々木功

角川春樹事務所

2021年12月18日第1刷発行

装画:もの久保

装幀:bookwall

●目次

序章 犬伏の別れ

一章 忍びの若武者

二章 両者対峙

三章 上田合戦

四章 関ヶ原へ

五章 それぞれの道

終章 夢の続き

本文362ページ

書き下ろし

■Amazon.co.jp

『真田の兵ども』(佐々木功・角川春樹事務所)

『真田太平記(一) 天魔の夏』(池波正太郎・新潮文庫)