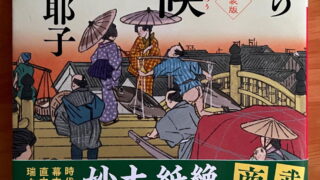

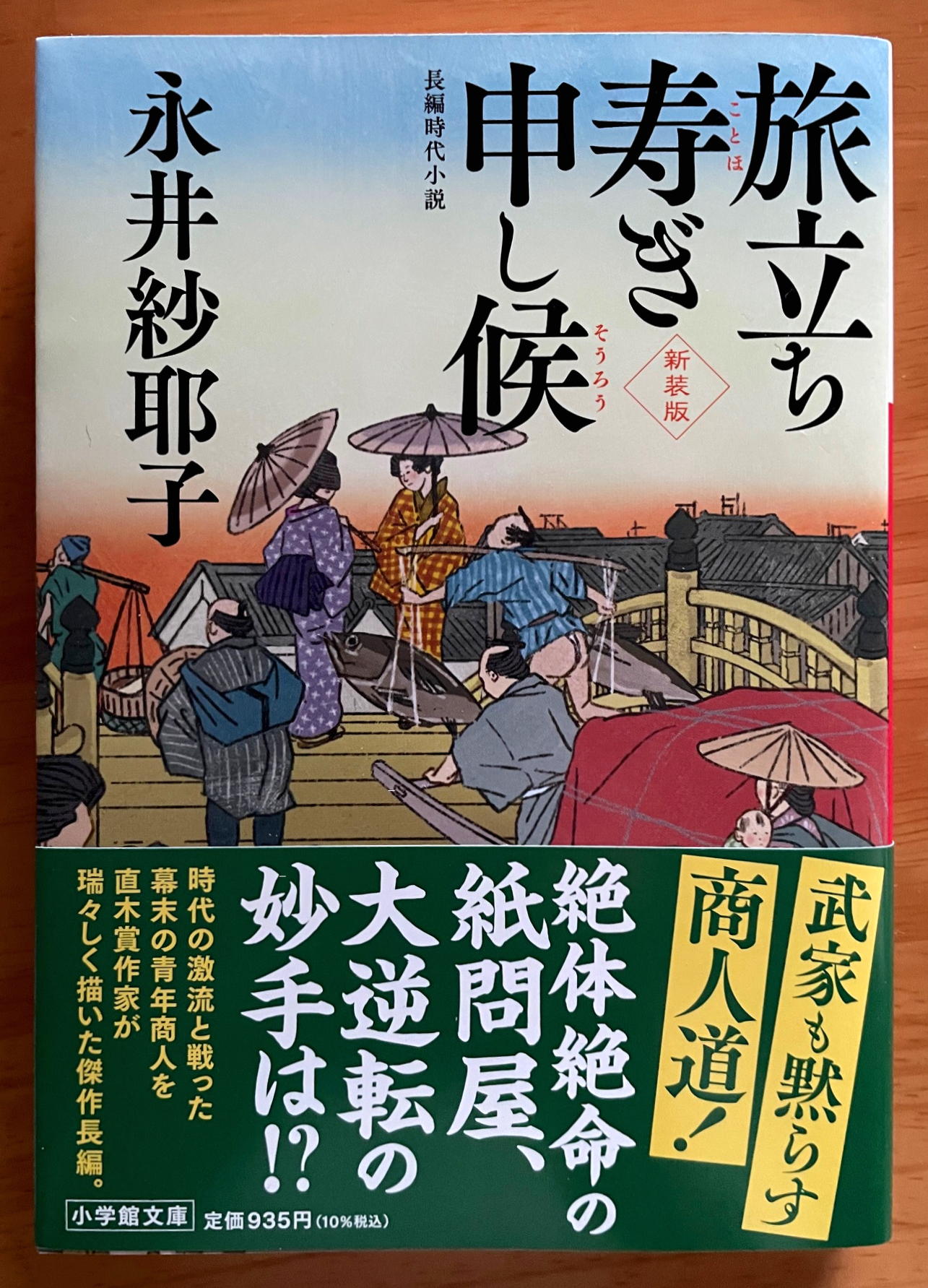

旅立ち寿ぎ申し候〈新装版〉|永井紗耶子|小学館文庫

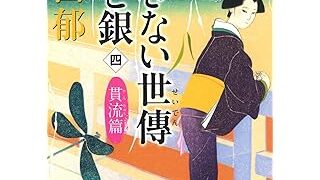

永井紗耶子(ながい・さやこ)さんの『旅立ち寿ぎ申し候〈新装版〉』(小学館文庫)が新たに本棚に加わりました。

本書は、『日本橋紙問屋商い心得 福を届けよ』(小学館文庫、2016年3月刊行)を改稿して改題した新装版です。

著者について

永井紗耶子さんは、2023年に『木挽町のあだ討ち』で第169回直木三十五賞と第36回山本周五郎賞を受賞しました。その前に注目を集めた作品が、2020年刊行の『商う狼―江戸商人 杉本茂十郎―』です。同作は、第3回細谷正充賞、第10回本屋が選ぶ時代小説大賞、第40回新田次郎文学賞を相次いで受賞しました。

実在の江戸商人の半生を描いたこの作品は、読者に深い感動を与えるとともに、時代小説における「商人の世界」という新たな可能性を切り開いた一冊です。

物語のあらすじ

絶体絶命の紙問屋、大逆転の妙手とは!?

時は幕末。紙問屋永岡屋の若旦那となった勘七に、小諸藩から藩札作りの大仕事が舞い込んだ。幸先よいと思ったのも束の間、見世が何者かに襲われ、用意した藩札と版木を盗まれてしまう。さらに、小諸藩から「賄を受けていた前任の空の商いだった」として仕事を揉み消され、勘七は二千両の借金を背負うことに。元祐筆のお京や頼れる幼馴染たち、幕末の三舟こと勝麟太郎や豪商の高島屋嘉右衛門らの力添えを得ながら、命懸けで店の再建を図る勘七が仕掛けた、起死回生の妙手とは? 商人たちの熱い矜持と人情が激しく胸を打つ、直木賞作家による商人道小説の大傑作!

(『旅立ち寿ぎ申し候〈新装版〉』カバーの紹介文より抜粋・編集)

読みどころ

本作は、幕末の商人たちの生き様を描いた作品です。

物語は、安政七年(1860)三月三日、日本橋本石町の紙問屋・永岡屋の手代である十八歳の勘七が、懇意にしている旗本屋敷へ姫の初節句の祝い品を届ける場面から始まります。

しかし、勘七にはもう一つの目的がありました。それは、彦根藩井伊家の足軽として大名行列に加わる幼馴染・直次郎の晴れ舞台を見物することです。そして、桜田門近くで待っていた勘七の目の前で、歴史に残る「桜田門外の変」が起こります。

物語はそこから三年後の文久三年(1863)へと移ります。奉公先の永岡屋で主人・善五郎の養子となった勘七は、正式に若旦那となり、最初の大仕事として小諸藩の藩札作りを請け負います。しかし、思いもよらぬトラブルにより、二千両の借金を背負うことになってしまいます。

「この町は、商いの町だ。お前の生まれ育った村とは違う。だが、ここでの商いは、町の人々、ひいてはお武家様や将軍様の役に立つ。ここで商人になりなさい」

(『旅立ち寿ぎ申し候〈新装版〉』P.32より)

物語の中で、善五郎が江戸に出てきたばかりの勘七にかけるこの言葉が印象的です。

勘七がどのようにして店を再建するのか——これが本書の最大の見どころです。

また、勝麟太郎(海舟)、老舗醤油油問屋広屋の主・浜口儀兵衛(ヤマサ醤油。七代目)、横浜の実業家で「高島易断」としても知られる高島屋嘉右衛門といった実在の人物が登場する点も、本作の大きな魅力となっています。

本書は、『商う狼―江戸商人 杉本茂十郎―』につながる江戸商い小説で、幕末という激動の時代を背景に、商人たちの誇りと知恵、そして勇気を描いた一冊です。

今回取り上げた本

書籍情報

旅立ち寿ぎ申し候〈新装版〉

永井紗耶子

小学館・小学館文庫

2025年2月11日初版第一刷発行

カバーイラスト:高杉千明

カバーデザイン:鈴木俊文(ムシカゴグラフィクス)

目次:

序

第一章 門出

第二章 彷徨う

第三章 道しるべ

第四章 旅立ち

終

解説 細谷正充

本文428ページ

本書は、『日本橋紙問屋商い心得 福を届けよ』(小学館文庫、2016年3月刊行)を改題改稿し、新装版にしたもの。