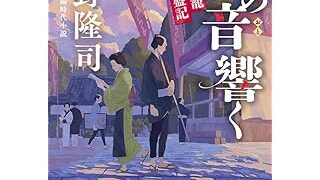

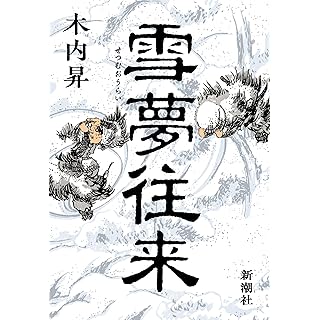

雪夢往来|木内昇|新潮社

木内昇(きうち・のぼり)さんの『雪夢往来(せつむおうらい)』(新潮社)を紹介します。

木内昇(きうち・のぼり)さんの『雪夢往来(せつむおうらい)』(新潮社)を紹介します。

著者の『惣十郎浮世始末』は見事な捕物ミステリーで、2024年「時代小説ベスト10(単行本部門)」で第1位に選びました。最新刊を楽しみにしていたところ、越後国の風俗や奇談を収めた『北越雪譜』と、その著者・鈴木牧之(ぼくし)を描いた小説とのことで、大いに興味をそそられました。

『北越雪譜(ほくえつせっぷ)』は、越後・塩沢で縮問屋と質業を営む鈴木儀三治(牧之)が「越後の風俗や奇談を書いて紹介すれば、面白がってもらえるだけでなく、越後の知名度も上がるだろう」と考えて執筆した随筆です。しかし、その出版までには四十年という歳月がかかりました。

本書では、江戸の名著『北越雪譜』が刊行されるまでの波乱に富んだ物語が詳らかに描かれています。

物語のあらすじ

名著が世に出るまでの風雪と虚々実々の江戸出版界を縦横に描き切る傑作長編!

行商で訪れた江戸で、ふるさと越後がまったく知られていないことに気づいた塩沢の縮仲買商・鈴木牧之。やがて彼が書き留めた「雪話」は人気戯作者・山東京伝の目に留まり、出版への動きが始まる。しかし、板元(版元)からの金銭要求や度重なる仲介者の死去により事態は膠着。原稿は京伝への対抗意識を燃やす滝沢馬琴の手に渡り、ついに物語が大きく動き出すかと思われたが――。

(『雪夢往来』カバー帯の紹介文より抜粋・編集)

読みどころ

儀三治は十九歳の年、父の命を受け、縮の行商を名目に見聞を広めるため、江戸に二か月滞在しました。縮を売り込むため江戸中の呉服屋を丹念に回るだけでなく、何かを学ぼうと決意し、儒学者・沢田東江(とうこう)の書塾の門を叩きます。

しかし、塾生は江戸住まいの武士ばかり。越後から出てきたばかりの商人である儀三治は好奇の目で見られ、さらに雪深い越後について話すと「法螺吹き」と笑われました。

父から店を引き継ぎ、商売の拡大を目指す一方で、「越後国」を広め、江戸の人々に故郷を認めさせたいという執念が儀三治の心に深く刻まれていきました。

寛政九年、儀三治は商売第一の信念を守りつつも、夜な夜な越後の奇談を認めるようになります。そして、自分の書いたものを江戸に紹介したいという思いを抑えられなくなりましたが、板元に心当たりがありません。

儀三治の書いた越後の奇談は、沢田東江の息子・東里(とうり)を通じ、当代一の戯作者・山東京伝のもとへ。京伝は奇妙な生物の絵や信じられない光景に魅了され、出版に向けて動きます。

ところが、儀三治のもとに届いた京伝からの書状には「板本を出すには五十両が必要」と記されていました。さらに、出版を目指す儀三治の努力は、仲介者の相次ぐ死去という悲運に見舞われます。そして原稿は曲亭馬琴の手へ――。

『北越雪譜』が世に出るまで四十年。江戸出版界に翻弄されながらも、「書かなければ夢は終わらない」と執念を貫いた儀三治に心打たれました。

家族を愛しながら軽妙に書き続けた天才肌の山東京伝と、創作に人生を捧げる職業作家・曲亭馬琴の対比も見事です。著者はあえて二人の創作スタイルの違いや矜持を描き出し、蔦屋重三郎亡き後の江戸出版界の厳しい状況を浮き彫りにしています。

感動的な出版秘話に出会い、牧之の『北越雪譜』を改めて読みたくなりました。

東京新聞 2025年2月1日に書評を寄稿しました。

今回取り上げた本

書籍情報

雪夢往来

木内昇

新潮社

2025年1月27日初版第一刷発行

装画:鈴木牧之編撰・京山人百樹増修・京水百鶴画図『北越雪譜』図版より

装幀:新潮社装幀室

目次:

第一章

第二章

第三章

第四章

第五章

第六章

第七章

第八章

本文397ページ

初出「小説新潮」

2020年10月号~2021年10月号、2021年12月号~2022年1月号

書籍化に際して、加筆・修正を行ったもの