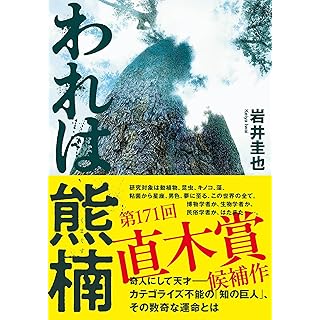

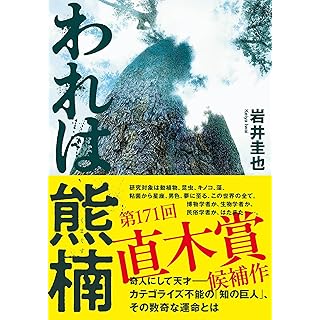

『われは熊楠』|岩井圭也|文藝春秋

6月13日(水)に、第171回直木賞候補作品が発表になりました。今回、歴史時代小説からは、岩井圭也さんの『われは熊楠』(文藝春秋)がノミネートされました。

6月13日(水)に、第171回直木賞候補作品が発表になりました。今回、歴史時代小説からは、岩井圭也さんの『われは熊楠』(文藝春秋)がノミネートされました。

本書は、著者の初めての歴史小説です。

博物学者で、生物学者、民俗学者などマルチな分野のスペシャリストで、博覧強記で知られる「知の巨人」、南方熊楠(みなかたくまぐす)の波瀾万丈な生涯を描いています。

熊楠を描いた小説では、神坂次郎さんの『縛られた巨人 南方熊楠の生涯』(新潮文庫)がありますが、漫画家水木しげるさんの『猫楠 南方熊楠の生涯』(角川文庫)も忘れられない快作です。

慶応3年、南方熊楠は和歌山に生まれた。人並外れた好奇心で少年は山野を駆け巡り、動植物や昆虫を採取。百科事典を抜き書きしては、その内容を諳んじる。洋の東西を問わずあらゆる学問に手を伸ばし、広大無辺の自然と万巻の書物を教師とした。希みは学問で身をたてること。そしてこの世の全てを知り尽くすこと。しかし、商人の父にその想いはなかなか届かない。父の反対をおしきって、アメリカ、イギリスなど、海を渡り学問を続けるも、在野を貫く熊楠の研究はなかなか陽の目を見ることがないのだった。世に認められぬ苦悩と困窮、家族との軋轢、学者としての栄光と最愛の息子との別離……。

(『われは熊楠』カバー帯の紹介文より)

1882年(明治重吾)初夏、十五歳の南方熊楠は、中学を無断欠席して、和歌浦の片男波の砂浜に近い不老橋で、手亡蟹を採集し観察していました。

熊楠の頭のなかでは、いくつもの声が同時に湧いていた。

――ぼやぼやしてんと、早う採集の続きせんならん。

――阿呆。まだ蟹と話しとんじゃ。

――塩の塩梅で水位が高うなっとる。よう降りん。

「もうええ、もうええ!」

熊楠は、好き勝手なことを宣う脳内の声々を一喝した。(『われは熊楠』 P.7より)

熊楠は幼児のころから、頭のなかで複数の声が喚きだす現象に悩まされていました。声の主はいずれも熊楠自身であり、心の声のようなものですが、耳元でがなり立てられ、神経を蝕まれていく騒音であり、都度、それを止めるために癇癪を起こすのでした。

熊楠はだんだんと自分が怖くなり、自分の中に熊楠でない熊楠がいて、それは他人と違うようで、自分は異常なのではと思うようになりました。

――いったい、我は何者なんじゃ。と我という存在への謎を抱くように。

何かに没頭している間はその声は聞こえないという不思議な現象でもあります。

熊楠は、脳内で鳴り響く無遠慮な声々を「鬨(とき)の声」と名付けました。

自分は世界の一部であり、自分を知るためには世界を知ればよいと考え、世界を知り尽くせば、自分の正体も自然に明らかになるとおぼろげに理解し始めます。

そのときから、世界の全てを知り尽くす、熊楠の壮大で過酷な知の探究への旅が始まりました。

熊楠の父弥右衛門は、金物屋兼両替商を営み、県内で有数の資産家です。

長兄の弥兵衛は相場と女に目がなく、資産を蕩尽し家業を傾けるのが目に見えていて任せられません。

弥右衛門は次男の熊楠に期待しますが、熊楠は商売に全く興味がなく、家業を継ぐように言う父から逃げ回っていました。

熊楠は、和歌山中学の二年半下の下級生羽山繁太郎を目にした瞬間、全身に痺れるような衝撃を覚えました。眉目秀麗で魔性のような美形の繁太郎に心惹かれた熊楠は、興味があるという金石学の洋書の専門書を訳して渡すと約束しました。

後日、学期末試験の勉強もせずに仕上げた洋書の抄訳を繁太郎に渡すとき、兄とよく似た美形の三歳下の弟蕃次郎を紹介されます。兄弟の感謝と感激は、自分のスタイルで学問を志す熊楠にとって、最大の報酬といえます。

羽山兄弟は、男色を連想させるエロスにとどまらない、熊楠の学問を進める起爆剤となっていきます。

父や兄と不仲な熊楠にとって、三歳下の弟常楠(つねぐす)だけはいつも味方でした。

「お父はんは、兄やんがやっとることに意味なんぞない、言うてる。でもよう、我はそう思わん。兄やんがこの世の万物を蒐集することは、大変な意味がある。その証を得るためやったら、我はなんぼでも握り飯つくっちゃる」

熊楠は、もう笑いはしなかった。弟の言葉に虚飾はない。常楠は心底から、熊楠が学問を志しているおかげで今の己があると信じている。せっせと夜食を運んでくれるのは、彼なりの恩返しらしかった。(『われは熊楠』 P.49より)

二年前の夏、常楠が御坊山で迷子になったとき、採集のため山に行っていた熊楠に見つけられて連れ帰ってもらったということがありました。

以来、常楠は、兄が学問を志しているおかげで今の自分があると信じて、兄は人間の道理に縛られない天狗であり憧れで、せっせと夜食を運んでくるのは弟なりの恩返しでした。

「我は、この世のすべてを知り尽くしたいです」と中学の恩師鳥山啓に将来やりたいことを語った熊楠。そして、自分に跡を継がせるために酒造を新たに始めた父に、「終生、学問をやり通す覚悟」だと返答し、口論となりました。父が大きくした南方の名をさらに大きくするから、学問をやらせてくれと懸命に懇願するのでした……。

物語は、熊楠が大学に進まず、アメリカ留学からイギリス游学と海外に学問の場を求め苦闘する熊楠、日本に帰ってきてから在野の「知の巨人」となっていくまでが、骨太でエモーショナルな筆致で描かれていきます。

世界を知ることを通じて自分を知ることを命題に、生涯を学問に捧げてきた熊楠は、息子や娘、妻への愛情と相克に戸惑い悩みます。

度々癇癪を起したり、暴力を振るったりもする粗野な行動とアンビバレントな性格を持ちながらも、我が道を進むエネルビッシュで破天荒な熊楠像に圧倒されました。

本書で、著者は初めての歴史小説にもかかわらず、資料を読み込みイメージを膨らませ、全く新しい、魅力的な熊楠を生み出しました。

快い読了感のなかで、直木賞を受賞してほしいなあと思いました。

「知の巨人」の想像を絶せるよう奮闘の歴史を知った後、インターネットで世界中のあらゆる知に触れ、AIを活用して、新たな知を容易に生成できる今の時代のことを知ったら、熊楠はどう思うのだろうかという疑問が浮かんできました。

われは熊楠

岩井圭也

文藝春秋

2024年5月13日第一刷発行

装幀:中川真吾

カバー装画:池田学

Mother Tree/2009

個人蔵/(c)IKEDA Manabu

Courtesy of Mizuma Art Gallery

●目次

第一章 緑樹

第二章 星火

第三章 幽谷

第四章 閑夜

第五章 風雪

第六章 紫花

主要参考文献

本文331ページ

初出「別冊文藝春秋」2023年9月号~2024年1月号

■今回紹介した本