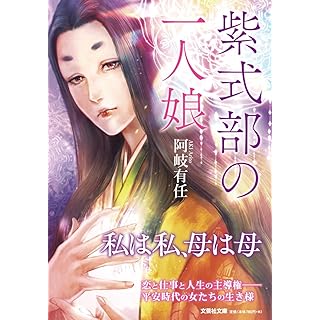

『紫式部の一人娘』|阿岐有任|文芸社文庫

大河ドラマ「光る君へ」のおかげで、平安時代に興味を持った方から、おすすめの時代小説を紹介してほしいと言われることがあります。

大河ドラマ「光る君へ」のおかげで、平安時代に興味を持った方から、おすすめの時代小説を紹介してほしいと言われることがあります。

そんなときに、最近紹介しているのがこの本です。

サイトで紹介するのがすっかり遅くなってしまいました(すみません)。

阿岐有任(あきありとう)さんの平安歴史時代小説、『紫式部の一人娘』(文芸社文庫)です。

自費出版のイメージが強い出版社ですが、文芸賞も主催していて、その賞の受賞者から、新進気鋭の作家の方もいらっしゃり、動向をチェックしています。

著者は、2018年、平安時代を舞台にした時代小説『籬(まがき)の菊』で、第1回歴史文芸賞(文芸社主催)にて最優秀賞を受賞してデビューし、2作目の『隆家卿のさがな姫』では、さがな者として知られる藤原隆家と隆家を手玉に取るようなさがな姫の娘を描いています。

隆家は、長徳の変では、花山法皇の一行を襲い、法皇の衣の袖を弓で射抜いたとして、出雲権守に左遷されました。さがな者(たちが悪い不良)の面目躍如というところですが、実質的には配流の処分を受けました。

三作目の目の本書では、紫式部の娘・藤原賢子(かたいこ)が主人公です。

賢子は式部の一人娘で、父は藤原宣孝です。越後弁や大弐三位とも呼ばれ、百人一首に「有馬山 猪名の笹原 風吹けば いでそよ人を 忘れやはする」の句が選ばれています。

女流文学界の最高峰、賀茂斎院に出仕し、都に名の通った女流歌人である斎院中将。13歳で藤原教通と結婚し、ひたすらに子を産むことを求められ命を削った藤原公任の娘。天皇を寝取るという野望に挑むべく宮仕えを決めた、誰もが息をのむような美貌と才と度胸をもつ藤原隆家の孫娘、元子女王。三者三様の生き様を紫式部の娘・賢子は冷静に見極め、栄光と安泰を求めて己の道を進んでいく。才能や努力だけではどうにもならない、女性の自立が難しい平安の世をしなやかに、そして強かに生き抜く女たちの物語。

(『紫式部の一人娘』カバー裏の紹介文より)

本書は、連作形式の短編四編を収録しています。

紫式部の一人娘・藤原賢子が少女から大人の女性に成長する中で出会った三人の女性たちの話と自身の婚活について綴っていきます。

きれいな人だった。初めて会ったとき、思わず目を奪われたほど。

「惟規殿の姪御殿? 初めまして。斎院より参りたる、中将とぞ申しはべる」

まだ子どもの自分を貴婦人のように扱って、丁寧なあいさつをしてくれたのに、返事もできなかった。にこりとほほえんだ笑顔が輝くようで、板についた所作でお辞儀をする姿が優美で、ぽかんと見惚れていまったから。

(『紫式部の一人娘』 「大斎院に侍りける女房」P.6より)

斎院の中将の君は、文化の発信地であり、流行の最先端をゆく賀茂斎院で、斎王選子内親王に仕えていました。

芸術へのたしなみが深い選子内親王が新しい物語を所望し、以来、紫式部が左大臣藤原道長の援助を受けて物語を書き続け、書き上げた作品を賀茂斎院に献上していました。

新刊が出るたびに、式部の弟藤原惟規が届けたり、中将の君が引き取ったりで、二人は次第に関係を深めていきました……。

女流歌人としても活躍し、才気煥発な中将の君は、キャリアウーマンのさきがけのような存在。三十代半ばで美男ではないながらも、歌の名手で愛嬌のある惟規とは、仕事上のパートナーであるばかりか恋人の関係に……。

「仕官せば当に執金吾となるべし、妻を娶らば当に陰麗華を得るべし……」

「後漢書か?」

思わず口ずさめば、隣の母が的確に出典を当てた。

(『紫式部の一人娘』 「弐の次の妻」P.112より)

執金吾は、宮城の御門を警備する衛門府の判官で、陰麗華はこの一節を遺した人物(=光武帝)と同郷の女の名で、近隣で評判の美人でした。

目標は口に出して固め、行動に移すことが必要と言っています。

母に漢籍を学んだ賢子ですが、母にはまだまだ敵わない様子が伝わってきます。

賢子は、たとえつまらくても、青春の後の人生を安泰に過ごすには、結婚が必要だと考え婚活を始めていました。

道長の五男・教通は、数え十七歳で、藤原公任の娘と結婚しました。兄・頼通にライバル心を燃やしている教通は、嫡兄に先んじて子どもを作ることを家督相続順位をひっくり返す一助になるかもしれないと考えていました。

ところが、十三歳の妻はあまりに幼く……。

賢子は、頼通の妻からある教訓を学びます。

「任せたまえ、祖父君! 必ずや中宮の寝首を掻――もとい、女御から帝を寝取ってみせん! いと易きこと!」

「おう、存分にやって来よ」

かかる次第で、元子女王は、先日入内したばかりでもう立后の沙汰が噂される、女御嫄嫄子女王へ女房出仕する運びとなったのである。

(『紫式部の一人娘』 「三界に家無くとも」P.204より)

岩蔵式部卿敦儀親王の息女・元子女王は、皇孫女王という貴い身分の姫君ながら、身分に合わない女房務めを選び、中宮付きの女房となりました。

彼女は若く美しく才気に溢れるばかりでなく、争いを厭わず運命を強引に自分に引き寄せる覇気と闘争心がありました。それは祖父・藤原隆家譲りのもの。

そう、『隆家卿のさがな姫』のさがな姫が産んだ娘が元子女王でした。

前作からのファンとしても気になる話が「三界に家無くとも」です。

娘を入内させるには、後見(実家)の力が必要だったんですね。

元子女王の父は出家して、父方の祖父は故人で、母方の祖父・隆家は性格が政治家向きではなく、京では一目置かれる存在であるとともに、警戒もされていました。

前の3編で、賢子はそれぞれの女性たちから恋と仕事と人生について学びます。

「位極めんと欲すれば」は、賢子自身の話です。

賢子は、国母となった皇太后彰子の御所に出仕します。

同僚には、歌人和泉式部の娘・小式部内侍もいました。

結婚相手を見つけるために宮中に上がり、藤原公任の長男で蔵人頭藤原定頼とも枕を交わすが、名門の跡取り息子で結婚相手としては身分違いです。

「――越後弁の君。話が」

主君、国母彰子から声が掛かったのは、賢子の恋が十割打算に切り替わった。まさにその同時期だった。

(『紫式部の一人娘』 「三界に家無くとも」P.303より)

少女から大人の女性へ変わっていくにともない、女流歌人としての栄達や結婚観が変わっていくところが描かれ、その結果として彼女が辿った波瀾万丈の道に大きく引き付けられました。

本書でも、地の文は読みやすい現代文で、会話部分が古文調で、平安時代の雰囲気が楽しめました。

今回も王朝文学への造詣の深さと、物語構成の見事さに驚嘆し、ページを閉じました。

寡作の作家さんですが、次の作品も楽しみにしています。

『源氏物語』で光源氏が没後の世界、宇治十帖があるように、「光る君へ」でもスピンオフ企画で、紫式部の娘・賢子を主人公にした回があっても面白そうです。

紫式部の一人娘

阿岐有任

文芸社・文芸社文庫

2024年2月15日初版第一刷発行

装画:つよ丸

カバーデザイン:谷井淳一

●目次

大斎院に侍りける女房

弐の次の妻

三界に家無くとも

位極めんと欲すれば

本文367ページ

文庫書き下ろし。

■今回取り上げた本