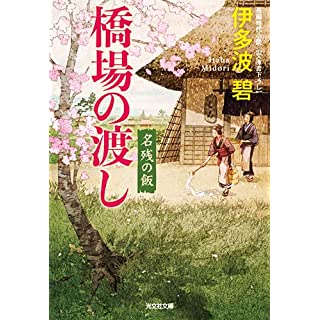

『橋場の渡し 名残の飯』|伊多波碧|光文社文庫

伊多波碧(いたばみどり)さんの文庫書き下ろし時代小説、『橋場の渡し 名残の飯』(光文社文庫)を紹介します。

伊多波碧(いたばみどり)さんの文庫書き下ろし時代小説、『橋場の渡し 名残の飯』(光文社文庫)を紹介します。

隅田川縁の橋場の渡しにある、母娘で営む一膳飯屋を舞台に、その店に集う者たちの人間模様を描いた、一話完結の連作形式の人情市井小説です。

著者は、『うそうそどき』や『父のおともで文楽へ』などの作品をもつ、気鋭の作家です。

江戸は隅田川縁にある橋場の渡し。千住大橋の下流にある、この渡しの側に母娘で営んでいる一膳飯屋『しん』がある。育て親との別れを決意した相撲取り、恋人との逢瀬を楽しむ芸者、母親と離れて暮らしてきた息子、可愛い娘を嫁に出した父親と母親……。この店で交錯する様々な人々。出会いがあれば別れもある。著者が思いを込めた長編時代小説の新シリーズ開始。

(本書カバー裏の紹介文より)

時代は、寛政三年(1791)春。

第一話の「橋場の渡し」では、腰を痛めて相撲取りを廃業し、相撲部屋を逃げ出してきた左千夫が登場します。

献立が壁に貼ってある。手習いの手本のような達者な文字で、季節の魚に煮物、焼き物、丼物と書いてある。渡し場に立ち寄る旅人相手の一膳飯屋というところか。

まずは熱いご飯だ。それから味噌汁。舌が焼けるような、熱いのが飲みたい。あとは魚をどうするかと壁の献立を眺めていたら、厨からおけいが言った。

「ご飯は硬めと柔らかめ、どちらがお好き?」

「ええと」

「好みの加減で炊きますから」

(『橋場の渡し 名残の飯』 P.13より)

娘のおけいと母親のおしげが営む一膳飯屋。勝手場を任されている平助は、口は悪くて一言多いが、舌が良くて料理上手の老人。三人で和気あいあいと店を営んでいます。

次々に出される料理に舌鼓を打ち、堪能していた左千夫でしたが、やがて相撲好きの職人が客で店に入ってきて、左千夫の四股名を言い当て、しきりに話しかけてきました。

「一から出直せばいいんです。相撲取りだけが商売じゃない。腐らずにいれば、いずれまた、いい目が出ることもありますよ」

うるせえよ――。

腹の中でつぶやいた。

下手な慰めは鬱陶しいだけだ。左千夫は曲がりなりにも幕内入りしていた相撲取りである。生涯をかけるつもりで精進していたのだ。たやすく気持ちが切り替えられるなら苦労しない。

(『橋場の渡し 名残の飯』 P.49より)

同情されるのが辛くて、思わず怒鳴りつけたくなったとき、「そういうのを余計なお節介というのですよ」とおしげがぴしゃりと答えました。

おしげは五十三、おけいは三十五で、おけいの生家は日本橋瀬戸物町の飛脚問屋で、おしげは美人女将として、界隈でも評判でした。

ところが、七年前の天明四年(1784)の冬、おしげの息子、新吉に江戸十里四方払いの裁定が下されて、江戸を出て奥州に向けて旅立ちました。

二人は、新吉がいずれ帰ってくるはずと考えて、橋場の渡しに一膳飯屋を構えていました。

駆け出しの芸者まめ菊こと、おちかと商家の次男坊康次郎、『しん』でひとときの逢瀬を楽しむ若い二人。第二話「梅雨明け」では、康次郎が連れてきた子犬のタロウがスパイスになっています。

第三話の「親孝行」は、十年ぶりに長崎から江戸に帰ってきた医師の宗庵、が登場します。妾の宅の女中として働いていた母おふじに会いに久しぶりの里帰りです。孝行息子と賢母の間に何が……。

第四話「豆餅」には、一人娘千佐子を嫁にやった、儒者吉井吉右衛門と加代の夫婦が『しん』を訪れます。ところが吉右衛門の様子に少しおかしいことが見られ……。

本書の魅力は、人生のある問題を抱えて、偶然『しん』にやってきたお客たちが、おいしい料理とおしげとおけいのもてなしに癒されて再生していくところにあります。

店を人手に渡し、息子と生き別れ、この世の苦しみを経験してきたおしげとおけいの母娘。一度は心が死んだようになりながら、その悲しみを乗り越えて、新吉が生きて帰ってくる日を待ちながら、明るく朗らかに今日も店を切り盛りしています。

『しん』で左千夫が食べた、生の菜の花のように、ほろ苦さの後に爽やかな味が広がるような、しみじみと胸に迫る物語が味わえます。

第2弾の『みぞれ雨 名残の飯』も刊行され、その世界が広がっています。

橋場の渡し 名残の飯

伊多波碧

光文社・光文社文庫

2021年9月20日初版第1刷発行

カバーデザイン:泉沢光雄

カバーイラスト:立原圭子

●目次

第一話 橋場の渡し

第二話 梅雨明け

第三話 親孝行

第四話 豆餅

解説 菊池仁

本文317ページ

文庫書き下ろし。

■Amazon.co.jp

『橋場の渡し 名残の飯』(伊多波碧・光文社文庫)

『みぞれ雨 名残の飯』(伊多波碧・光文社文庫)