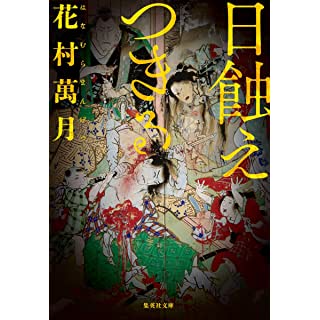

『日蝕えつきる』

花村萬月さんの連作時代小説、『日蝕えつきる(ひはえつきる)』(集英社文庫)を入手しました。

花村萬月さんの連作時代小説、『日蝕えつきる(ひはえつきる)』(集英社文庫)を入手しました。

天明六年(1786年)元日に起きた皆既日蝕を題材に、その日に命を失った5人の男女の物語を綴った、連作時代小説です。

あとがきで、著者は「或る日、つれづれに斎藤月岑〈武江年表〉の巻之六を繙いていたところ『天明六年丙午十月閏 正月元日丙午にて午一刻より未一刻迄日蝕皆既闇夜の如し』とあるのが目にとまりました」と、小説執筆の着想を記されていました。

皆既日蝕は、明治以降、科学的に解明されるまでは、天変地異として不吉なことが起こる前触れのように思われていました。

天明6月元日、皆既日蝕でこの国が闇に包まれた。その最中に無惨に死んでいく男女。飯盛女から夜鷹となり、唐瘡に罹ってしまう千代。戯者(やくしゃ)の夢と裏腹に陰間茶屋で暮らすことになる吉弥……。天災や大飢饉にみまわれた世の底辺で、這いずるように生きて死ぬ人間の姿が克明に描かれる。救いのなさに思わず目を背けたくなるが、克明な描写の粘度が目を捉えて離さない5編。第30回柴田錬三郎賞受賞作。

(本書カバー裏紹介より)

天明二年から八年にかけて大飢饉が続き、天明三年には浅間山が大噴火しました。

天明六年は、8月に10代将軍徳川家治が死去し、老中田沼意次が失脚した年。

噴火は四月初旬からはじまったが、人々の不安をよそに衰えるどころか際限なく烈しさを増していき、七月朔日あたりより噴煙と降灰により太陽が消え失せて、東の空が真っ暗になった。夏だというのに単衣だけではとても過ごせぬほどの肌寒さで、人々は綿入れを着込んだものだ。

(『日蝕えつきる』P.11より)

浅間山の大噴火による被害の状況が、その始まりから描写されていました。

軽井沢宿でも幾つもの旅籠屋が飛来した赤熱した大岩に潰され、燃え上がりました。飯盛女の千代は、命からがら被害を逃れて、三年前に江戸に出てきました。

千代は本所吉田町の裏店に暮らし、女が身を売って稼ぐ夜鷹となりました。

這いずるような底辺での生活の中で、千代は夜鷹に付きものといわれ、死に至る性病・唐瘡を発症してしまいました……。

本書は、世の底辺で這いずるように生きている男女の愛と性を描き、その先で起こる暗黒を思わず目を背けたくなるまで露わに描き出していきます。

装画には、幕末の絵師で、絵金(えきん)として知られる弘瀬金蔵の浮世絵が使われています。

コロナ禍で病や生活への不安が高まっている2020年の今だからこそ、ショック療法的にこの暗黒時代小説を読んで、今に希望を感じることができるかもしれないと思いました。

日蝕えつきる

花村萬月

集英社 集英社文庫

2020年7月25日第1刷

単行本『日蝕えつきる』(2016年8月、集英社刊)を文庫化したもの

カバーデザイン:坂野公一(welle design)

装画:「絵本太功記 杉の森とりで」弘瀬金蔵 個人蔵、香美市立美術館寄託

●目次

千代

吉弥

長十郎

登勢

次二

解説 細谷正充

本文261ージ

■Amazon.co.jp

『日蝕えつきる』(花村萬月・集英社文庫)