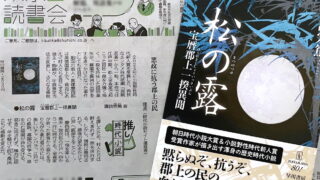

『言の葉は、残りて』

佐藤雫(さとうしずく)さんの長編時代小説、『言の葉は、残りて』(集英社)を入手しました。

佐藤雫(さとうしずく)さんの長編時代小説、『言の葉は、残りて』(集英社)を入手しました。

鎌倉幕府の三代将軍・源実朝を主人公に、頼朝の死後、繰り広げられた覇権争いを描いた歴史時代小説です。

著者は、本作品(「海の匂い」を改題)で、2019年に、第32回小説すばる新人賞を受賞しました。

海沿いの地にある鎌倉幕府。美しい景色とうらはらに、そこには陰謀、嫉妬、憎しみが渦巻いていた。

そんな中、若き三代将軍・源実朝のもとに、摂関家の姫・信子が嫁いでくる。突然の縁談と異国の地に不安を覚える信子だったが、実朝の優しさと生まれて初めての海の匂いに包まれ、次第に心をゆるしていく。

一方の実朝も、信子が教えてくれた和歌の魅力に触れ、武の力ではなく言の葉の力で世を治めたいと願うようになる。

しかし、殺戮さえいとわない醜い権力争いが、ふたりを否応なく悲しみの渦に巻き込んでいく――。

(本書カバー帯の紹介文より)

源実朝というと、葉室麟さんの『実朝の首』が想起されますが、実朝自身にスポットを当てて描いた歴史時代小説はあまり思い浮かびません。

鶴岡八幡宮の森だろうか、遠くの梢で鳴く山鳩の歌が朝もやの中に聞こえる。衣の袖がしっとりとするのにも気づかず、千幡はしゃがみ込み一つ一つの煌めきをじっと見つめた。露の玉に映った己の顔に、少し驚いて離れた。すると露の玉は晴れだした青空を映し、今度は淡く蒼く光った。(後略)

(『言の葉は、残りて』P.5より)

本書は、千幡(後の実朝)の幼い日の美しく瑞々しい情景描写から始まります。

そして、早朝の御所で見つけた美しい露の玉になぞらえて、千幡は、母、政子の顔を「きぃんと凍った透明な氷のように美しい」と思う気持ちを綴っています。

「和歌とはいかなるものか?」

「言葉は言の葉、人の心から生まれた万の言の葉が梢に繁る若葉のように瑞々しい歌となり、その歌がまた他の人の心の糧となって、広がっていく。和歌は言の葉の力そのものなのです」

信子なりの解釈に、実朝は頷くとぽつりと言った。

「言の葉の……私にも詠めるだろうか」

「あら、実朝様の御父上様も、和歌もお詠みになっていますよ」(『言の葉は、残りて』P.36より)

和歌を学び、武の力ではなく言の葉の力で世を治めようと願う、青年将軍・実朝と、彼を支える御台・信子の運命を描く、歴史ロマン。

新世代の新人作家が描く、爽やかで清新なこの作品を楽しみたいと思います。

言の葉は、残りて

佐藤雫

集英社

2020年2月29日第1刷発行

「小説すばる」2019年12月号(抄録)を単行本化にあたり、加筆修正したもの。

装画:立原圭子

装画:アルビレオ

●目次

言の葉は、残りて

単行本版あとがき

解説・日下三蔵

本文339ージ

■Amazon.co.jp

『言の葉は、残りて』(佐藤雫・集英社)

『実朝の首』(葉室麟・角川文庫)