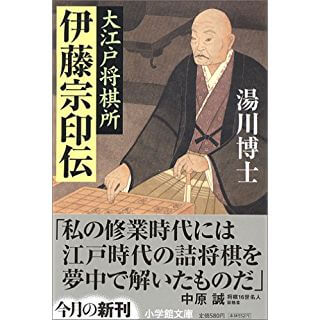

湯川博士さんの『大江戸将棋所 伊藤宗印伝』を読み終えた。江戸中期に活躍した将棋五世名人伊藤宗印の生涯を描く、この時代小説の最大の特徴は、当時の棋譜を33点も掲載し、駒の動きも解説している点だ。リアリティと臨場感に満ち、棋譜を通して、その時代を生きた将棋師たちの息遣いが伝わってくるような感じがする。三十年近く将棋関係の出版に関わってきた、筆者でないと書けない傑作だ。

主人公の鶴田万三郎(後の名人伊藤宗印)は、幕府将棋所・伊藤宗看の門下に入って七年目の二十七歳だった。師の宗看からは、その技量と才能を認められていた。宗看の実子で、将棋家筆頭の大橋家に養子に入り当主を務める、大橋宗桂からは、「どこの馬の骨か分からぬ者」と言われ、厳しく当たられていた。そんな中、万三郎は角落ち(四段差のハンデをもらい)で、大橋宗桂と対局し勝った。酒・茶断ちの願をかけていた万三郎は、勝ったお礼に、昨年開基したばかりの護国寺へ詣って願を解き、その帰りに寄った茶店で、女主人多絵とその娘津留と知り合った……。

将棋の修業の厳しさ、勝負に懸ける男たちの矜持、江戸時代における将棋の位置づけが、豊富な史料・文献による調査や研究によって、丹念にそしてしっかりと描かれていて、あまり知られていなかった江戸の将棋の世界が明らかになっていく。当時の将棋が江戸城の黒書院などで、老中などの高官や将軍の上覧のもとに行われるといった、権威の高いものであることがわかり、とても興味深い作品である。

また、物語の背景に、赤穂浪士の討ち入りや富士山の噴火などが描かれていて、時代を感じさせてくれる。湯川さんには、ぜひ、第二弾を書いてほしいと強く望む。

- 作者: 湯川博士

- 出版社/メーカー: 小学館

- 発売日: 2006/05/11

- メディア: 文庫

- この商品を含むブログ (4件) を見る